日本初の私立美術館

大倉集古館は明治から大正時代にかけて活躍した実業家・大倉喜八郎が設立した日本で最初の私立美術館です。

当館では、喜八郎が生涯をかけて蒐集した日本・東洋の古美術品と、跡を継いだ息子・喜七郎が蒐集した日本の近代絵画などの美術品を中心として、約2500件の美術・工芸品を所蔵しております。

赤石岳に向かう大倉父子

赤石岳に向かう大倉父子

公益財団法人大倉文化財団は、美術工芸品の蒐集保管及び展覧会を開催し、もって文化及び芸術の振興に寄与することを目的とする。

事業の内容公益財団法人大倉文化財団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

- 美術工芸品の蒐集および修復

- 美術工芸品に関する展覧会の開催

- 芸術育成向上のための調査研究及び奨励援助

- 大倉集古館の維持運営

- その他目的を達成するために必要な事業

| 公益財団役員 | 公益財団評議員 | ||

|---|---|---|---|

| 理事長 | 村上 勝彦 | 評議員 | 大倉 昭彦 |

| 理事・館長 | 大倉 喜彦 | 評議員 | 詫間 博康 |

| 常務理事 | 澁谷 文敏 | 評議員 | 井手 章 |

| 理事 | 荻田 敏宏 | 評議員 | 平田 博資 |

| 理事 | 山内 隆司 | 評議員 | 安本 昌司 |

| 理事 | 岩井 國立 | 評議員 | 牟田 忠弘 |

| 理事 | 伊藤 隆男 | 評議員 | 高橋 智 |

| 理事 | 三澤 清利 | 評議員 | 池田 正己 |

| 監事 | 朝倉 敏守 | ||

| 監事 | 清水 紘一郎 | ||

| (平成29年6月現在) | |||

大倉集古館は大倉喜八郎(1837〜1928)が創立した美術館である。翁は明治維新以来、新興日本の産業の振興、貿易の発展に力を尽くし、育英、慈善事業にも功績が多かった。一方文化財の海外流出を嘆いてその保護とわが国文化の向上に努めた上、50余年にわたって蒐集した多数の文化財、土地、建物及び基金を挙げて寄付し、大正6年(1917)8月に財団法人大倉集古館が誕生した。わが国では最初の私立美術館である。

しかし大正12年関東大震災により、当初の建物と陳列中の所蔵品を失ったが、幸い倉庫は無事であったため、残された優品を基本とし、伊東忠太博士の設計による耐震耐火の陳列館を建築して、昭和3年(1928)10月再び開館し、その後所蔵品も増加して復興の成果を挙げた。さらに長男喜七郎(1882〜1963)がその遺志を継いで、館の維持経営に絶大な援助を与え、また自ら多年蒐集した名品、特に近代絵画多数を寄付することで館蔵品の充実を図った。

第二次世界大戦に際しては幸いにも空襲の難を免れ、昭和35年に財団法人大倉文化財団と改称、同37年に第一次の改装工事を、また平成9年には創立80周年を記念して、全館の復元と設備の近代化を計るため大改修工事が行われた。建物は中国の古典様式を生かした名作として平成2年に東京都の歴史的建造物に選定され、平成10年には国の登録有形文化財となった。

所蔵品は日本をはじめ東洋各地域の絵画、彫刻、書跡、工芸など広範にわたり、「普賢菩薩騎象像」(平安時代)「随身庭騎絵巻」(鎌倉時代)「古今和歌集序」(平安時代)の国宝3件、13件の重要文化財及び44件の重要美術品をはじめとする美術品約2500件に1000余部の漢籍を保管している。中でも著名な「普賢菩薩騎象像」は常時陳列されており、近隣の大使館やホテルオークラ東京に滞在の多くの外国人にも、東洋美術の粋にふれる好機を与えている。

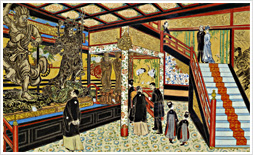

大倉集古館内観(錦絵)

大倉集古館内観(錦絵)

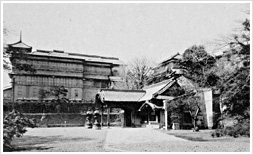

関東大震災前の大倉邸・大倉集古館

関東大震災前の大倉邸・大倉集古館

現在の大倉集古館

現在の大倉集古館

大倉喜八郎

大倉喜八郎

大倉喜八郎(1837~1928)

天保8年9月24日、越後国新発田(現新潟県新発田市)の大庄屋の三男として生を受け、17歳で江戸に上り、初め鰹節問屋に奉公するが、やがて独立し、上野(現アメヤ横町付近)で小さな干物店を開く。慶応3年には神田・和泉橋に大倉鉄砲店を開業し、折からの戊辰戦争における軍需品の供給で富を築くが、官軍に鉄砲を商ったかどで彰義隊に連行された際、商売の理を説いて九死に一生を得た逸話を遺している。

明治維新後は、欧州視察旅行を経て国際貿易業に転身し、日本人による初の貿易会社・大倉組商会(後の大倉商事)を設立。また、大倉土木(現大成建設)を設立して建築業に進出し、鹿鳴館をはじめ、帝国ホテル、東京電灯(現東京電力)、日本銀行、歌舞伎座、碓氷トンネルなどの建設を請け負った。時流に乗り、台湾出兵、日清戦争、日露戦争の軍需で莫大な利益を得、これを元手として、建設、化学、製鉄、繊維、食品の各分野に跨る一大財閥を創り上げ、東海紙料(現特種東海製紙)、日本化学工業、帝国製麻(現帝国繊維)、日本無線、日本製靴(現リーガルコーポレーション)、日本皮革(現ニッピ)、日清製油(現日清オイリオグループ)、札幌麦酒(現サッポロビール)、千代田海上保険(現あいおい損保)、帝国劇場、帝国ホテルなど数多くの事業を興した。晩年は大陸への事業進出も熱心に行い、日中共同事業の一環として本渓湖煤鉄有限公司を設立した。

一方、事業で得た富を教育・文化事業に還元し、大倉商業学校(現東京経済大学)、大阪大倉商業学校(現関西大倉学園)、韓国善隣商業高等学校(現善隣インターネット高等学校)の3校を開校したほか、大正6年には長年蒐集した美術品と土地・建物を寄付して日本初の私立美術館・財団法人大倉集古館を開館した。他に、帝国劇場会長として中国から京劇の梅蘭芳を招聘し、大正8年と13年の2度に亘り来日公演を後援している。

大正4年に男爵に叙される。また、満89歳にして南アルプス・赤石岳に大名登山したエピソードはよく知られる。昭和3年4月22日死去。

大倉喜七郎

大倉喜七郎

大倉喜七郎(1882~1963)

明治15年6月16日に喜八郎の長男として生まれる。明治33年にイギリス・ケンブリッジ大学に留学。父・喜八郎の死後は大倉財閥の2代目となり、事業を引き継いだほか、ヨーロッパ式の本格的な観光ホテルの導入を目指し、川奈ホテル、赤倉観光ホテルを設立した。第二次大戦後は財閥解体の苦難に直面し、父親に代わり会長を務めていた帝国ホテルを公職追放により離れるが、東京オリンピックを2年後に控えた昭和37年に欧米の合理性と日本古来の伝統美を兼ね備えた国際ホテルを基本構想としたホテル・オークラを設立するなど、日本にホテル業において果たした業績は大きい。

また、文化・スポーツ面に広く功績がある。イギリス留学中には自動車の操縦・修理技術にまで精通し、1907年にはロンドン近郊のブルックランズ・サーキットで最初に行われたカーレースで、イタリア製フィアットに乗り2位入賞を果たす。自動車5台とともに帰国し、日本初の自動車輸入会社・日本自動車を設立するなど、自動車通として知られた。昭和5(1930)年には横山大観を始めとする日本画家たちを全面支援し、イタリア・ローマで「日本美術展覧会」を開催、同時代の日本画を海外に紹介した。この時の出品作品はすべて喜七郎により買い上げられ、大戦後手元に残されていた主な作品は、理事長を務めていた大倉集古館に寄贈されている。また、こうした縁から日伊協会の会長を長年に亘り務めた。大正13年の日本棋院の設立、昭和6年の札幌大倉山ジャンプ競技場の建設に際しても、私財を投じて経済的な支援を行っている。また、屈指の趣味人としても知られ、囲碁、舞踊、ゴルフなどに多彩な才能を発揮し、特に音楽ではオペラ歌手・藤原義江を支援したほか、新邦楽の一種である大和楽を創設し、尺八とフルートを合わせた新しい楽器「オークラウロ」を開発するなどした。

「バロン・オークラ」と呼ばれて親しまれる。昭和38年2月2日死去。

再建当初の大倉集古館

再建当初の大倉集古館

2階の天井部分

2階の天井部分

大倉集古館は大正12年に関東大震災により当初の建物を焼失した後、新たな展示館の建築設計を東京帝国大学教授・伊東忠太博士に依頼し、昭和2年に竣工、翌年には再開館を果たした。当時は現在の展示館から長い回廊が続き、途中の六角堂を経て外門に至る壮大な造りとなっていた。幸いにも戦禍を免れたが、昭和30年代には隣接するホテルオークラの建設に伴い建物が整理された。平成9年には内壁や展示ケースを中心とした大規模な改修工事を行い今日に至っている。

建築設計を担当した伊東忠太(1867~1954)は、日本近代を代表する建築家・建築史家であり、主な作品には平安神宮、兼松講堂、大倉集古館、祇園閣、靖国神社神門、築地本願寺、湯島聖堂など多数ある。日本建築史を開拓、体系化し、一方で国内の神社・仏閣の保存・修理の方向性を定めるなどの業績を遺した。近代日本が歩んだ国家的建築事業の象徴的な存在とも位置づけられ、その評価は様々であるが、近年になって再評価の気運も高まりつつある。自ら建築進化主義と名付けた独創的な歴史観は、有名な「法隆寺建築論」で法隆寺建築の源流をギリシア文明に関連付けるな ど、日本建築を国土に固定したものと限定せず、世界の文明の流れとの関係性の中で理解しようとするものであった。また、中国、インド、ミャンマー、エジプト、トルコ、欧米を歴遊して建築や文化を調査し、そこから着想を得た建築構成や意匠を自らの設計作品に取り入れた。特に、故郷山形で幼少期に親しんだ妖怪たちや東西の空想上の動物たちを写したモティーフは、その独特な建築空間に一層不思議な雰囲気を付け加えている。大倉集古館の建物の中にも、屋根の上や展示室2Fの斗栱部分に吻(ふん)とよばれる幻獣、階段親柱には獅子、2F天井には龍の姿がみられる。